Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan:

Melangkah Bersama Menuju Pendidikan Berkualitas

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) adalah unit kerja di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tugas utama PSKP adalah melakukan pengembangan dan evaluasi standar, serta melaksanakan analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan. Melalui tugas tersebut, PSKP berperan dalam mendukung pengembangan kebijakan yang berkualitas dan relevan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas sistem pendidikan secara berkelanjutan.

Highlight

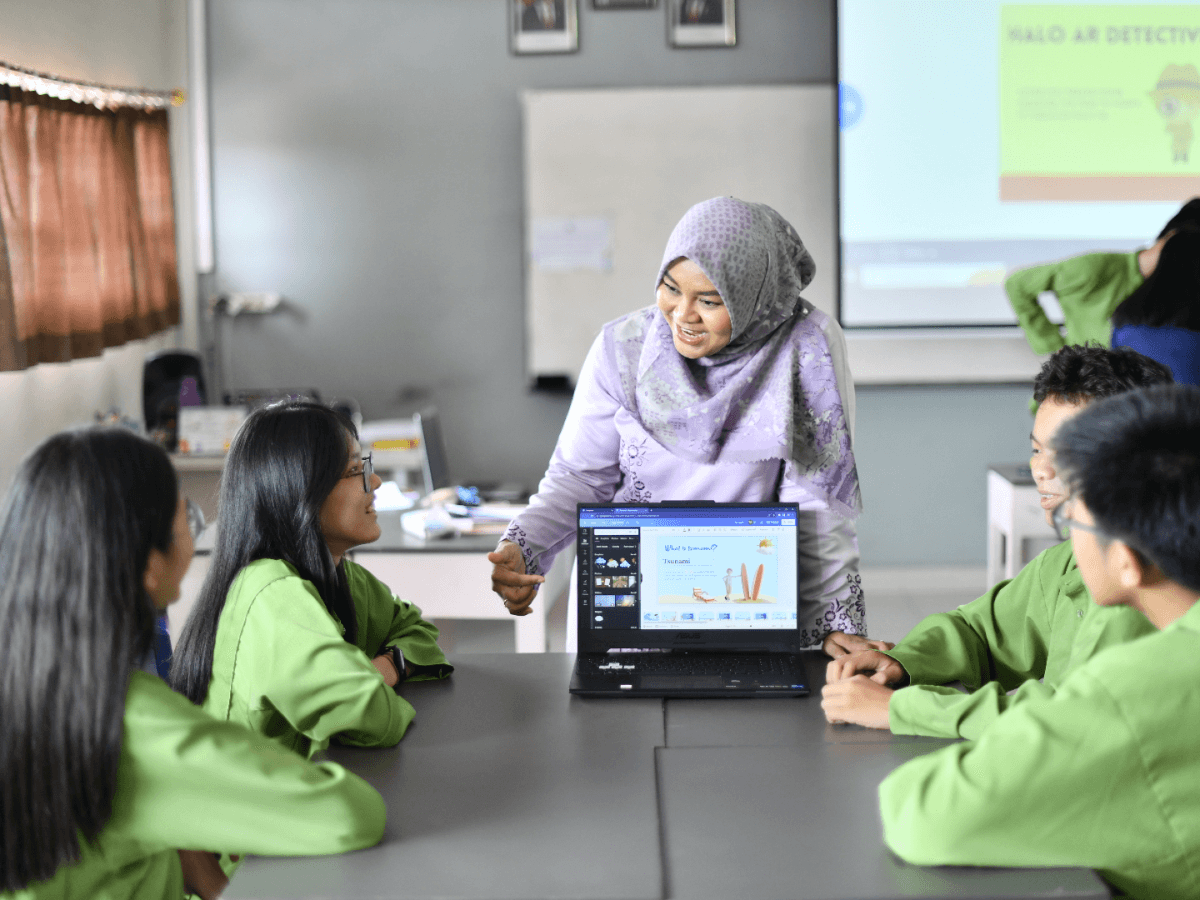

Standar Nasional Pendidikan:

Esensial, Relevan, dan Universal

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 8 Standar Nasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta 3 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

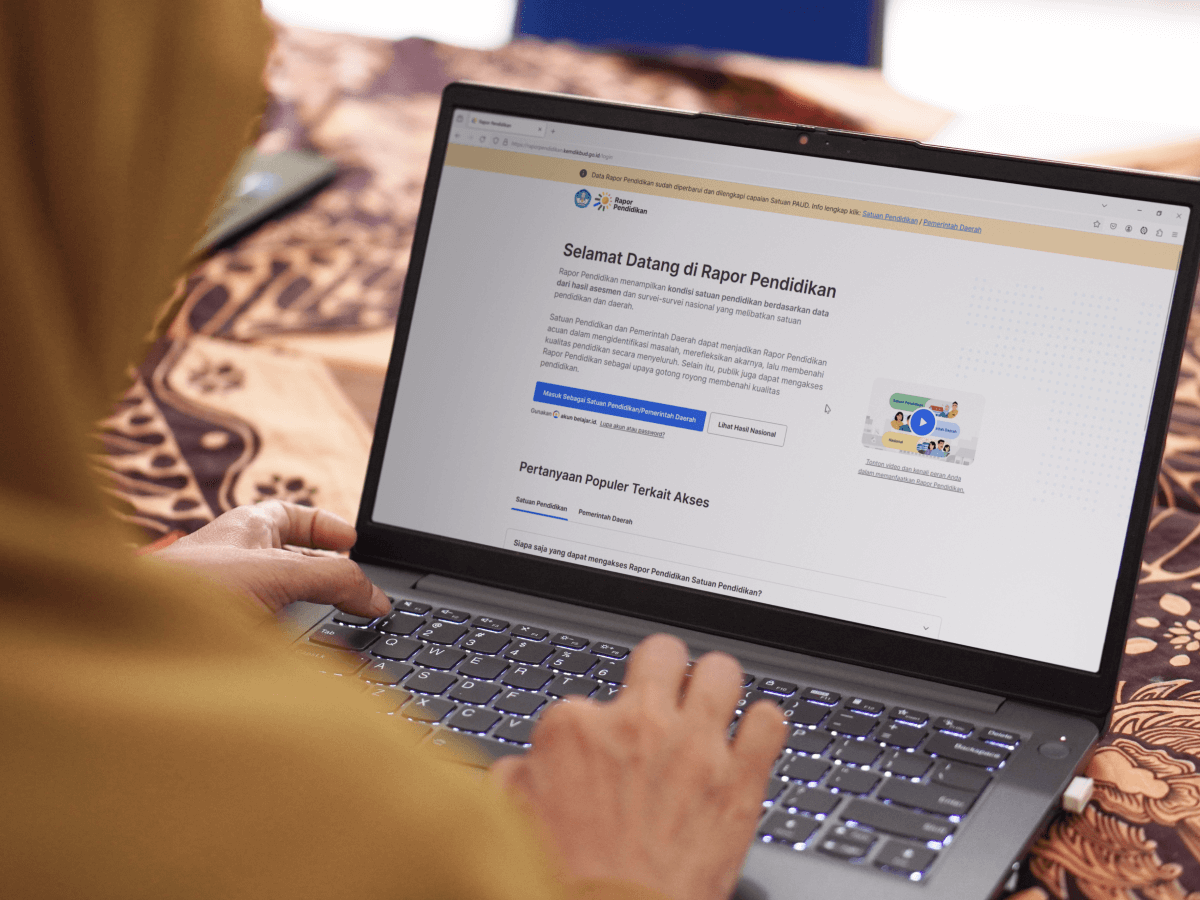

Rapor Pendidikan:

Identifikasi, Refleksi, Benahi

Rapor Pendidikan menampilkan hasil Asesmen Nasional dan analisis data pendidikan lainnya sebagai laporan evaluasi sistem pendidikan. Rapor Pendidikan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi masalah dan merefleksikan akarnya untuk membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh.

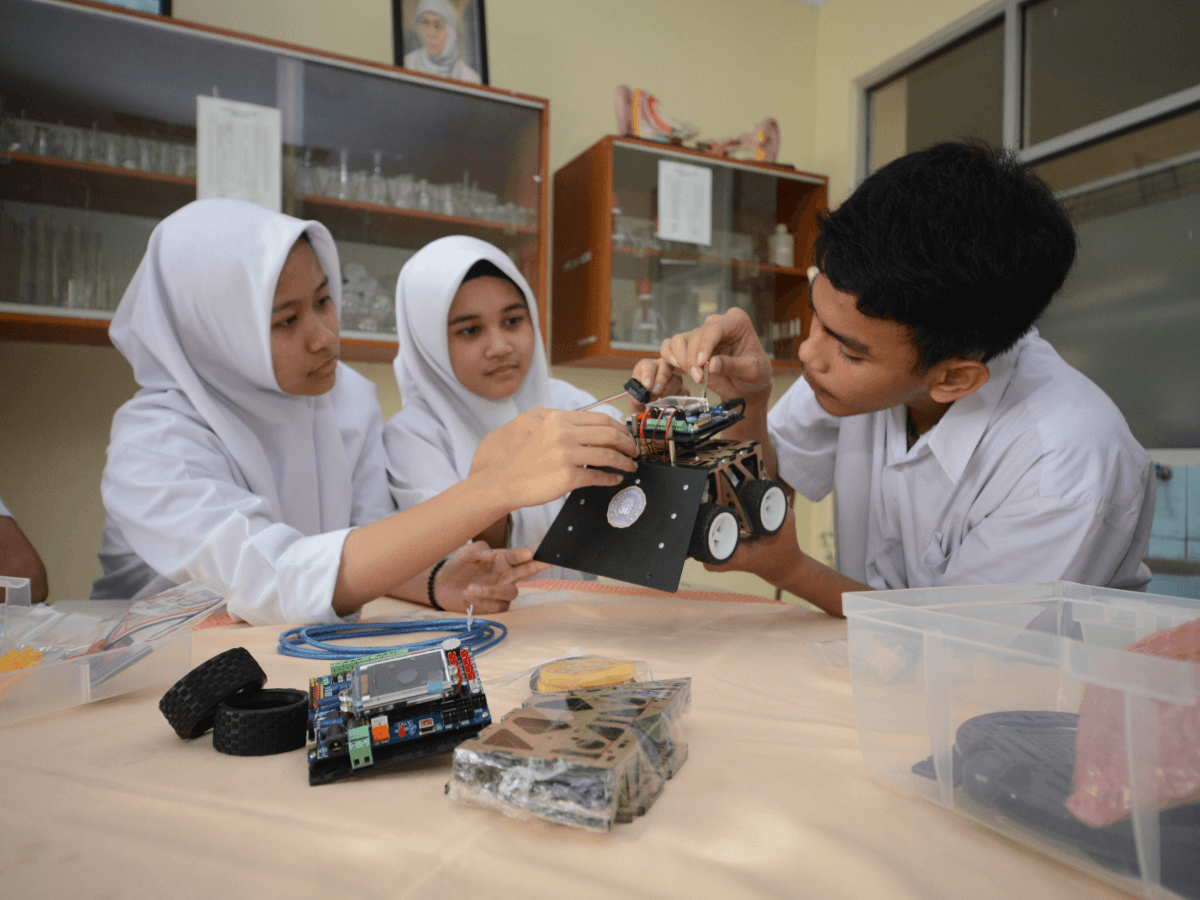

Analisis dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan:

Mendukung Pendidikan Berkualitas Berbasis Bukti

Analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan menjadi upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Hasil analisis dan evaluasi tersebut memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan solusi dan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan.